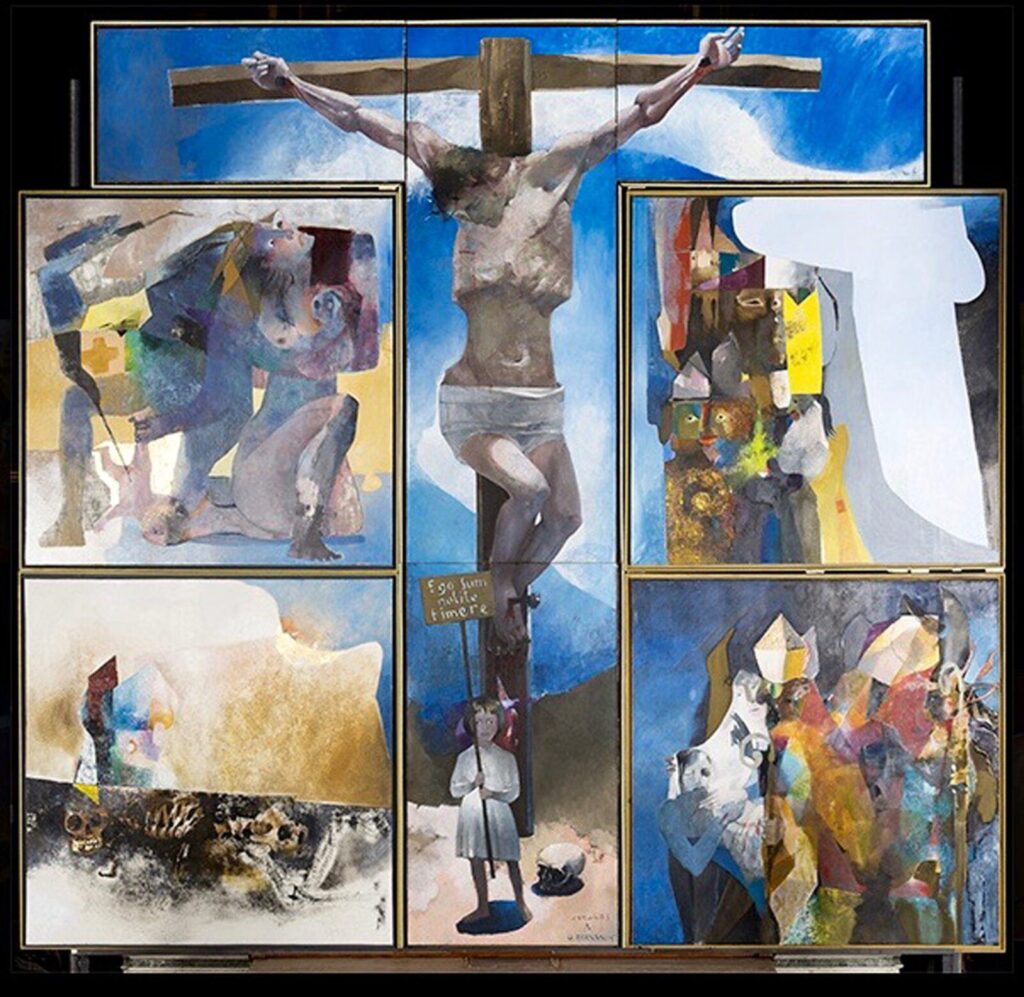

Auguri Pasquali di Don Eros

E’ RISUSCITATO IL TERZO GIORNO SECONDO LE SCRITTURE articolo bollettino aprile 2025

Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. (1 Cor 15, 19)

La sentenza perentoria di san Paolo risponde ai dubbi che già circolavano nella chiesa di Corinto a proposito della risurrezione: come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Il dubbio non investiva la risurrezione di Gesù, ma la speranza nella risurrezione personale. La risurrezione di Gesù è l’annuncio che sta all’origine della predicazione apostolica; il cristianesimo tutto sta o cade con quell’annuncio; la fede in esso impegna obiettivamente a convertire la prospettiva complessiva secondo cui i figli di Adamo guardano alla vita, e anzitutto la speranza alla quale essi si affidano.

I greci di Corinto apprezzano la predicazione cristiana, ma non sanno vedere nella promessa di una risurrezione una promessa credibile, e ancor prima una promessa che possa interessarli. In quella loro incapacità Paolo vede il segno di un fraintendimento radicale del messaggio cristiano. La distanza dalla speranza nella risurrezione continua fino ad oggi; molti cristiani (forse proprio tutti) fanno una gran fatica, prima ancora che a credere, a considerare con interesse il tema della risurrezione.

Per ridare interesse alla risurrezione, sarebbe necessario anzitutto comprendere i testi dei vangeli, che parlano espressamente della risurrezione, e in particolare le apparizioni del Risorto. I testi dei vangeli relativi alle esperienze pasquali offrono infatti un aiuto decisivo a intendere l’ottica di fondo nella quale sono redatti i vangeli nella loro interezza, e dunque il senso sintetico del cristianesimo.

Quei testi sono assai singolari e propongono interrogativi molto complessi.  La complessità scoraggia il cimento non solo del cristiano comune, ma anche del catechista e del predicatore.

La complessità scoraggia il cimento non solo del cristiano comune, ma anche del catechista e del predicatore.

I tempi brevi dell’omelia non consentono di affrontare interrogativi tanto complessi; il predicatore, che ha necessità di trovare nelle pagine del vangelo un insegnamento subito fruibile per i suoi ascoltatori, accede facilmente all’interpretazione allegorica. In tal modo, senza rendersene bene conto, rinforza la sensazione segreta, che il fedele ha già per conto suo a monte della predica: i testi che dicono delle apparizioni del Risorto sarebbero largamente simbolici; poco o nulla si potrebbe trarre da essi quanto a conoscenza dei fatti intervenuti dopo la morte di Gesù. L’interpretazione in senso soltanto simbolico della risurrezione di Gesù è stata espressamente proposta nella teologia del Novecento; nella maniera più chiara da R. Bultmann. La risurrezione non sarebbe propriamente evento accaduto nel tempo, che possa lasciare tracce precise e possa quindi essere narrato. I racconti di risurrezione apparterrebbero al genere mito, a quel genere di racconti cioè che danno rappresentazione mondana a ciò che invece non appartiene a questo mondo.

Il senso spirituale della risurrezione è l’accoglienza di Gesù ad opera di Dio; per aver creduto in tale accoglienza, egli di fatto è stato accolto da Dio. La fede di Gesù è modello della fede proposta a tutti; appunto alle esigenze della testimonianza rispondono i miti delle apparizioni; in tal senso «Cristo risorge nel kerygma», cioè nel primo annuncio del Vangelo di Gesù fatto dagli apostoli. La tesi di Bultmann propone interrogativi pertinenti alla riflessione cristiana. Essa lega in maniera stretta la fede nella risurrezione alla figura di un Dio totalmente altro, il cui luogo è oltre alla morte, dunque al di là di tutto ciò che ha nome in questo mondo. La fede in Lui equivale alla figura della speranza in una salvezza senza alcuna proporzione con la vita presente e i beni che consentono di apprezzarla al presente. La negazione che la risurrezione possa essere pensata come evento storico si accompagna alla più generale negazione di ogni rilievo della vicenda di Gesù prima della sua morte in ordine alla fede; del Gesù terreno interessa soltanto la predicazione; essa avrebbe un senso indipendente dalla sua vicenda.

La tesi è in tal senso troppo distante, non solo dalla tradizione della fede della Chiesa, ma da tutte le evidenze proposte dai testi. E tuttavia essa ha a suo conforto una verità indubitabile: la risurrezione di Gesù non è la risurrezione di Lazzaro. Gesù non riprende il proprio corpo, che anzi scompare; non torna alla vita con i suoi, ma è innalzato in cielo; appare, si dà dunque a vedere, ma appena raggiunge il suo obiettivo, di essere cioè riconosciuto come un vivente, scompare alla loro vista. Di più, si dà a vedere unicamente a coloro che credono in lui; più precisamente, a coloro che proprio grazie alla sua manifestazione diventano credenti. Non è possibile vedere il Risorto se non credendo in lui.

La verità del Risorto, pure in qualche modo resa manifesta da ciò che gli occhi vedono e le orecchie odono, è verità che non si vede e non si ode; di essa non si può avere certezza se non andando oltre la testimonianza degli occhi.

Perché mi hai veduto, hai creduto, dice il Risorto a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno! (Gv 20, 29). Le brevi considerazioni a margine del pensiero di Bultmann suggeriscono una prima formulazione degli interrogativi proposti dalle testimonianze del Nuovo Testamento sulla risurrezione.  La risurrezione certo è mistero; come tale, sfugge ad ogni possibilità di ricondurla a fatto di questo mondo. L’affermazione deve essere però bene intesa.

La risurrezione certo è mistero; come tale, sfugge ad ogni possibilità di ricondurla a fatto di questo mondo. L’affermazione deve essere però bene intesa.

Non significa in alcun modo che la verità della risurrezione sia opaca ad ogni nostra possibile intelligenza; mistero non è ciò che non si capisce, ma ciò che non si finisce mai di capire. La risurrezione non è affatto senza relazione ai fatti di questo mondo. Piuttosto occorre riconoscere che i fatti di questo mondo hanno, nel loro complesso, questa fisionomia di fondo: essi rimandano ad altro rispetto a ciò che momento per momento può essere visto, udito, sperimentato. Rimandano ad una prospettiva escatologica, alla promessa di Dio e al suo comandamento, che appunto nella risurrezione di Gesù trova la sua rivelazione compiuta.

Questa nozione di rimando ad altro merita di essere approfondita. Il rimando ha la figura della significazione; i fatti significano, hanno un senso; e questo loro senso interpella la libertà dell’uomo. Soltanto a condizione di accordare credito al senso di tutte le cose, sarà possibile poi anche accedere alla verità di quel senso. L’idea che si possano distinguere fatti obiettivi da significati soltanto soggettivi, sottratti ad ogni possibilità di verifica, è un pregiudizio tipico della cultura moderna. Quel pregiudizio è caratteristico in particolare del sapere scientifico, e dello stesso sapere storiografico moderno.

Appunto questo pregiudizio conduce all’esito radicale di negare ogni verità storica alla risurrezione di Gesù. Espressione privilegiata di tale pregiudizio è che l’uomo moderno sia a priori disposto a credere unicamente in un Dio la cui esistenza in nessun modo interferisca con le cose di questo mondo; è negato a priori tutto ciò che sa di miracolo. Tanto più negati sono quei miracoli tanto difficili anche solo da immaginare come le apparizioni del Risorto. Non sono però soltanto questi pregiudizi che alimentano la riduzione della risurrezione a mito. Sono anche le evidenze dei testi che dicono appunto delle apparizioni del risorto.

Essi sono molto dispersi, a tratti in franca contraddizione reciproca, sovraccarichi di riferimenti simbolici, e in tutti i casi in singolare contraddizione con le leggi ordinarie della vita. È facile prevedere che la comprensione di quei testi subito sollevi la questione del senso del mistero della risurrezione. Per questo, oggi più di ieri, sarebbe necessaria un’istruzione catechistica che suggerendo gli elementi fondamentali per comprendere i testi ridia interesse alla speranza nella risurrezione dei morti. Presupposto di tutto ciò è il desiderio, la volontà di pensare la nostra fede, volontà oggi più che mai affievolita soprattutto nelle nostre comunità parrocchiali e in particolare nei giovani e negli adulti.

Oggi, più che mai, la fede cristiana ha bisogno di essere ripensata nel contesto culturale in cui viviamo e in riferimento ai testi biblici che ci rimandano agli eventi fondatori della fede stessa.

Il tempo pasquale e l’anno giubilare ridestino anzitutto in noi il desiderio di ripensare la speranza più forte della morte che l’Evento della risurrezione dei morti di nostro Signore Gesù Cristo vuole accendere in tutti i cuori umani, attraverso la testimonianza della Chiesa pellegrina in questo mondo. Buona Pasqua e buon tempo pasquale!

Don Eros